インドネシア、特にジャカルタで生活していると、ショッピングモールの賑わいや街中を行き交う人々の多さに、圧倒的なエネルギーを感じませんか?いたるところで子供たちの元気な声が聞こえ、家族連れで週末を楽しむ光景も日常茶飯事です。

日本から赴任されたばかりの方は、この絶え間ない活気に驚くと同時に、ふとこう感じたことがあるかもしれません。「そういえば、なぜこんなに若い人や子供が多いのだろう?」

その感覚、実はデータにも裏付けられた事実です。あなたが日々肌で感じている街の活気の正体、それはこの国の「圧倒的な若さ」にあります。

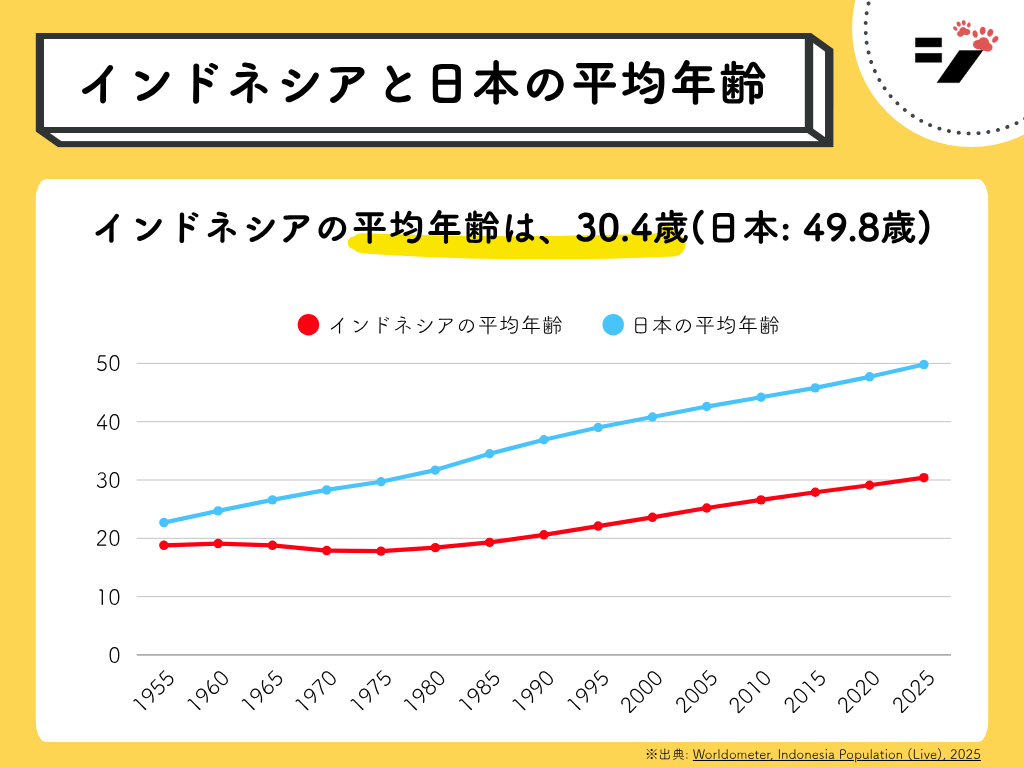

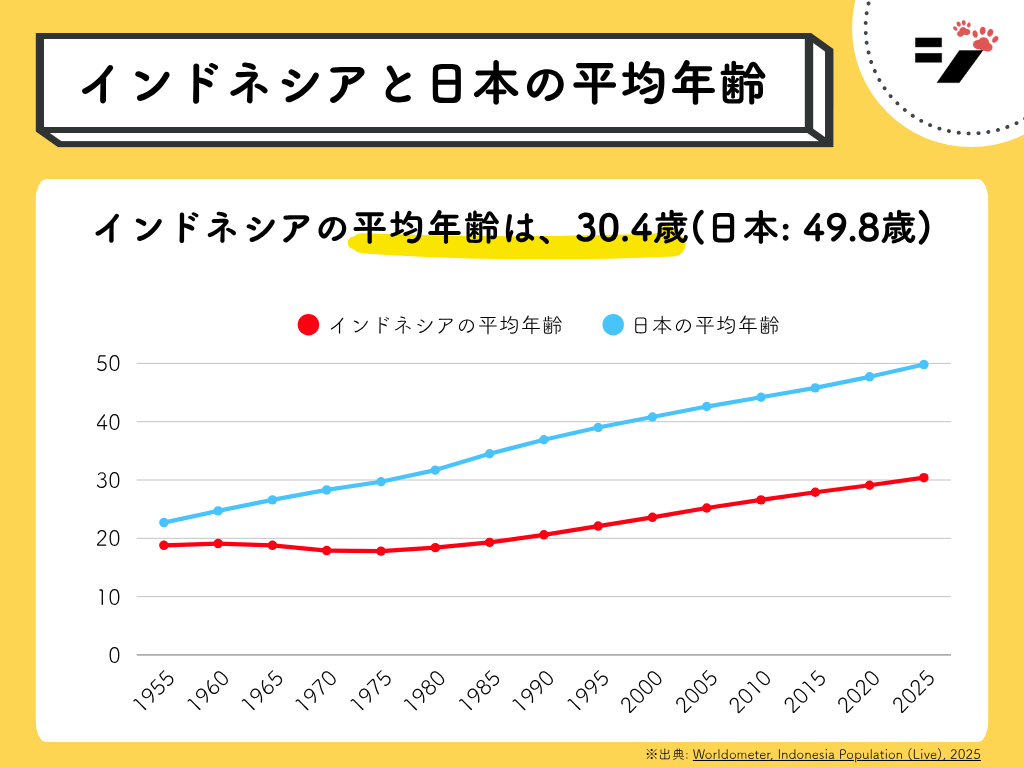

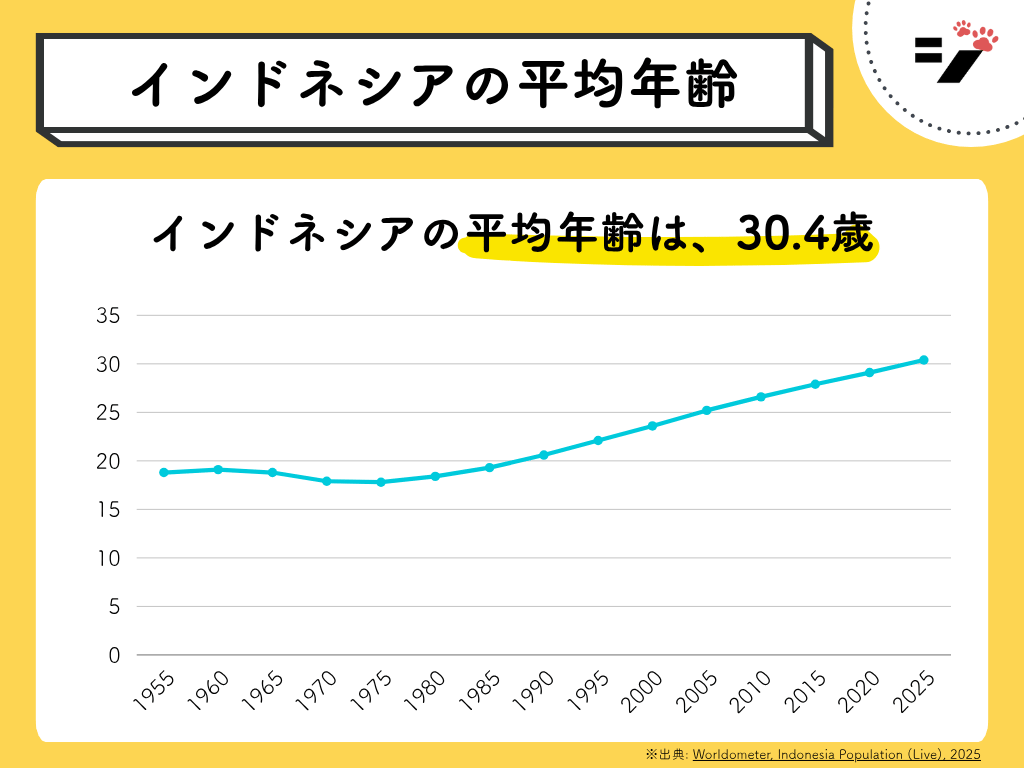

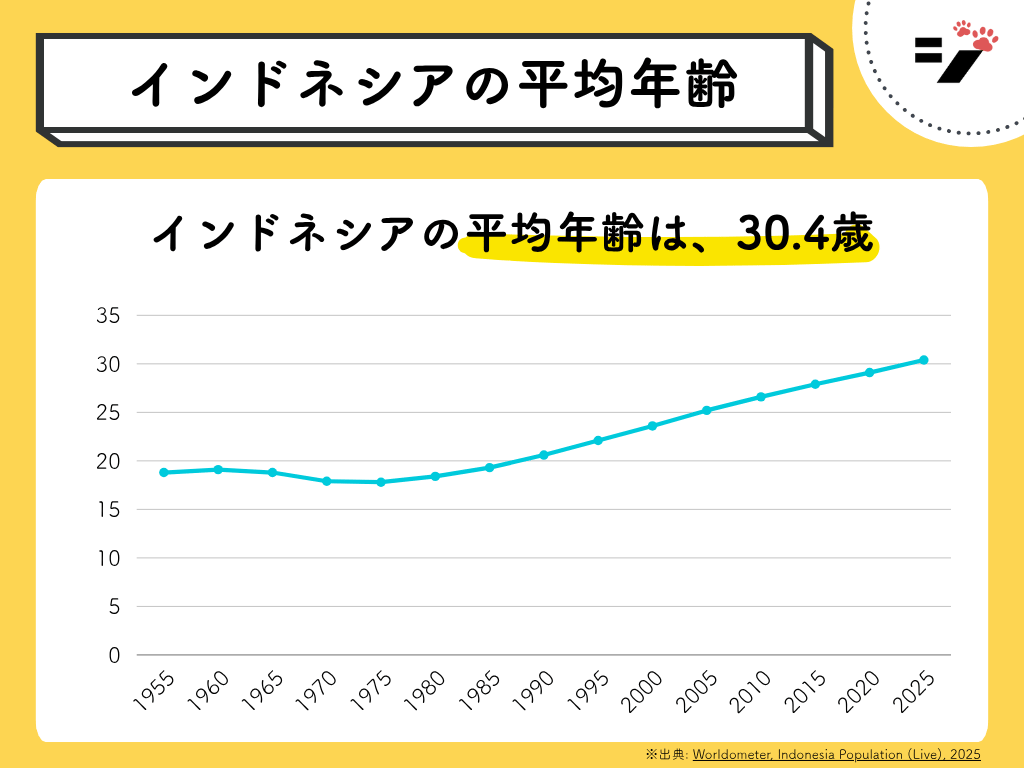

驚くべきことに、最新のデータによるとインドネシアの平均年齢(中央値年齢)は約30.4歳。一方で、日本の平均年齢は約49.8歳です(※1, 2)。

両国を比較すると、その差は実に19歳。つまり、インドネシアは国全体が、日本よりも約20歳も若いのです。この数字は、インドネシアが世界有数の「若い国」であることを明確に示しています。

では、なぜこれほどまでに人口動態が異なるのでしょうか?

この平均年齢の差は、単なる統計上の数字ではありません。今後のインドネシアでのビジネスチャンス、消費のトレンド、さらには社会が将来直面する課題まで、あらゆる側面に深く関わってきます。

衝撃の約20歳差!データで見るインドネシアと日本の人口動態

親子ほど違う平均年齢

両国の国民が全体として何歳くらいなのかを示す「平均年齢(中央値年齢)」から見てみましょう。

| 国名 | 平均年齢(中央値年齢) |

|---|---|

| インドネシア | 30.4歳 |

| 日本 | 49.8歳 |

その差は19.4歳。約20歳もインドネシアの方が若いのです。

この「約20歳の差」がどれほど大きいか、想像してみてください。あなたがもし20代後半の駐在員なら、日本の平均年齢はあなたの親世代に近く、インドネシアの平均年齢はあなたとほぼ同世代です。

社会の中心で働き、消費を牽引している層が、日本では40代〜50代なのに対し、インドネシアでは20代〜30代がメインプレーヤーだということ。この若さが、街の活気、新しいサービスへの寛容さ、そして今後の経済成長の大きなポテンシャルに繋がっています。

「人生100年時代」の日本と、これから伸びる平均寿命

次に、人々がどれくらい長く生きるかを示す「平均寿命」と、健康的に自立して生活できる期間を示す「健康寿命」を比較してみましょう。

| 国名 | 平均寿命(男性) | 平均寿命(女性) |

|---|---|---|

| インドネシア | 70.32歳 | 74.21歳 |

| 日本 | 81.09歳 | 87.13歳 |

(出典:インドネシア中央統計局, 2024年データ, 厚労省, 2024年データ)

インドネシアの平均寿命は71.3歳。世界トップクラスの長寿国である日本の84.3歳と比較すると、約13年の差があります。医療水準や公衆衛生の改善に伴い、インドネシアの平均寿命は年々伸びていますが、まだ発展の途上にあることがこのデータから見て取れます。

どちらの国も課題を抱えていますが、インドネシアはこれから高齢化が本格化する段階です。このデータは、将来的に日本が直面しているような介護や社会保障の問題が、インドネシアでも大きなテーマになることを示唆しています。

インドネシアが「若い国」であり続ける2つの理由

この約20歳もの平均年齢の差は、どこから生まれるのでしょうか。その背景には、大きく分けて2つの理由があります。

理由1:高い出生率 ー 未来を担う子どもたちの多さ

インドネシアが若い国である最大の理由は、高い出生率にあります。一人の女性が生涯に産む子どもの数の平均を示す「合計特殊出生率」を見ると、その差は明らかです。

図:日本とインドネシアの合計特殊出生率の比較

- インドネシア:2.3人(2021年)

- 日本:1.3人(2021年)

(出典:世界銀行)

日本の約1.8倍という高い水準を維持しており、毎年多くの新しい命が誕生しています。この背景には、文化や宗教が関係していると考えられます。

国民の約9割がイスラム教徒であるインドネシアでは、「子どもは神様からの授かりもの」という価値観が広く浸透しています。また、家族の結びつきが非常に強く、多くの子供に囲まれて暮らすことを幸せとする文化的な背景もあります。

※インドネシアでは、法律で人工妊娠中絶が禁止されていたりすることも大きな要因となっています。

さらに、年金などの社会保障制度が日本ほど成熟していない現状では、子どもたちが将来、親の面倒を見るという相互扶助の考え方も根強く残っており、多くの子供を持つことが一種の安心材料になっている側面もあるでしょう。

理由2:平均寿命の短さ ー 日本との比較で見える課題

若い国であるもう一つの側面が、平均寿命が日本に比べて短いという事実です。これは少しデリケートな話になりますが、インドネシアの現状を理解する上で重要なポイントです。

先ほどのデータで見たように、日本とインドネシアの間には平均寿命に10年以上の差があります。これは、若くして亡くなる方が日本に比べて多いことを示唆しており、結果として国全体の平均年齢を押し下げる一因となっています。

この背景には、いくつかの社会的な要因が考えられます。

医療水準とアクセスの課題

ジャカルタなどの大都市には近代的な病院も多いですが、地方へ行くと医療インフラが十分とは言えない地域も少なくありません。誰もが平等に高度な医療を受けられる環境が、まだ完全には整っていないのが現状です。

生活習慣病の増加

世界保健機関(WHO)のデータによると、インドネシアの主要な死亡原因の上位には、脳卒中、虚血性心疾患、糖尿病といった生活習慣病が並んでいます。揚げ物や甘い味付けを好む食文化や、世界的に見ても高い男性の喫煙率などが、リスクを高める一因となっている可能性があります。

交通事故のリスク

インドネシアで生活していると実感するように、バイクを中心とした交通量の多さと、それに伴う交通事故の多さも無視できません。WHOの報告によると、交通事故による死亡者数は日本よりもかなり多く、これも平均寿命に影響を与えていると考えられます。

このように、インドネシアが「若い国」である背景には、未来への希望を感じさせる「高い出生率」と、医療や生活習慣といった社会的な「課題」という、2つの側面が存在しているのです。

「若さ」がもたらす経済成長と、忍び寄る高齢化の未来

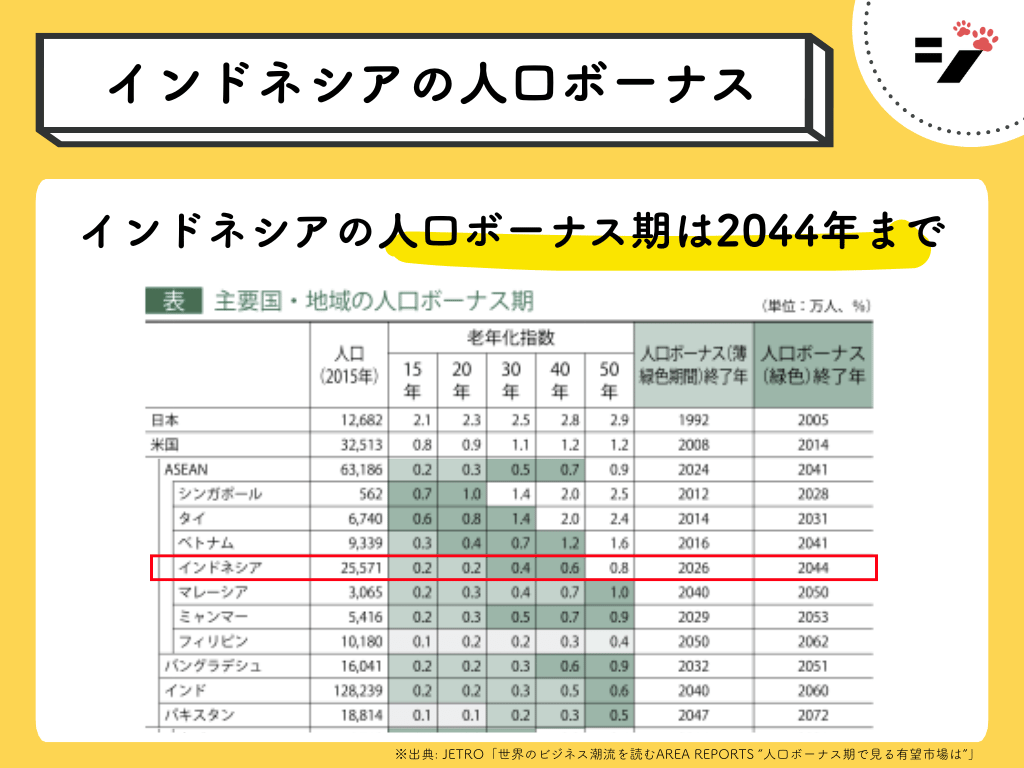

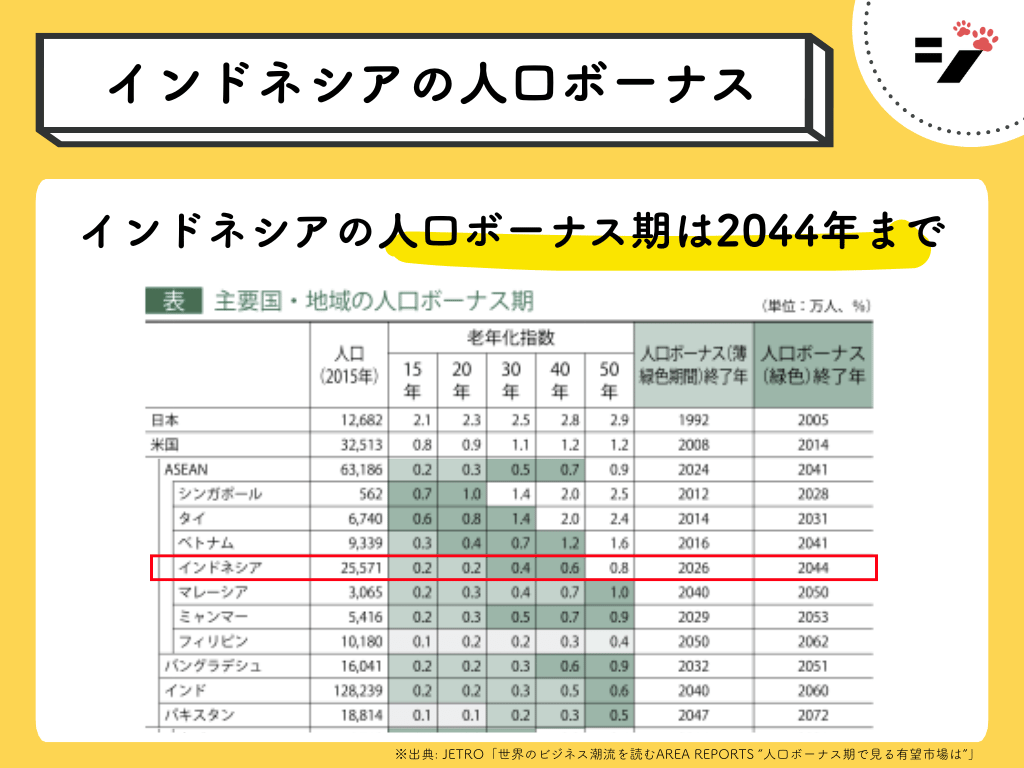

経済成長のエンジン「人口ボーナス期」とは?

「人口ボーナス期」とは、簡単に言えば「社会全体で、支えられる人(子どもや高齢者)よりも、働く人(生産年齢人口)の割合が多い、経済にとって“おいしい”期間」のことです。

働く世代が多いため、労働力が豊富になり、消費が活発化し、社会保障の負担が軽くなるという好循環が生まれます。これにより、国は経済成長を加速させやすくなるのです。

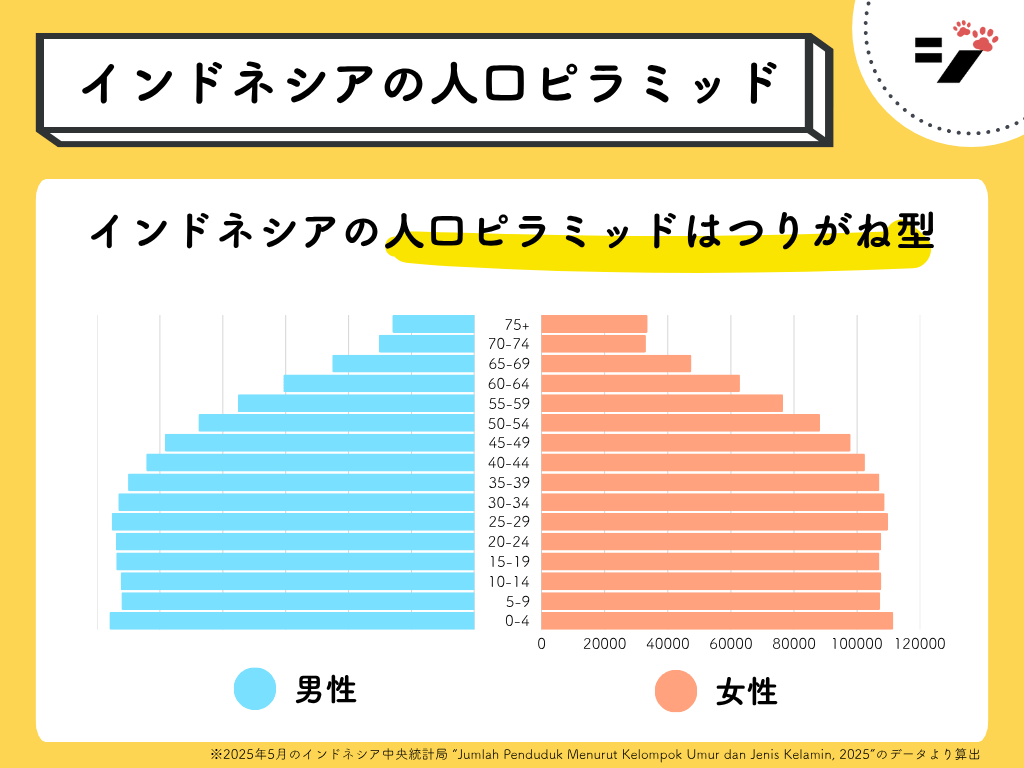

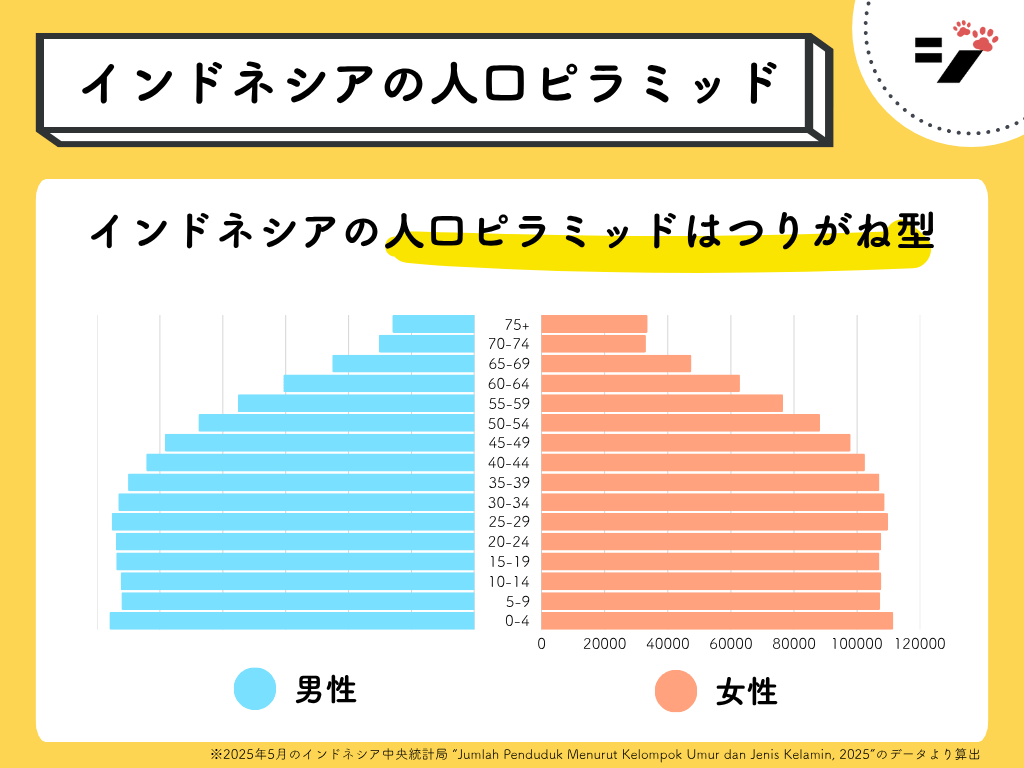

この人口構成は、「人口ピラミッド」と呼ばれるグラフを見ると一目瞭然です。

インドネシアは生産年齢人口が豊富な「釣鐘型」、日本は少子高齢化が進んだ「壺型」

まさしく今のインドネシアは、この豊富な労働力と旺盛な消費意欲を背景に、経済成長の黄金期を迎えています。あなたが日々感じる街の活気は、この人口構造そのものが作り出しているのです。

忍び寄る未来:日本も経験した「高齢化社会」への道

しかし、この「ボーナス期間」は永遠には続きません。やがて今の若い世代が年を重ね、国全体が高齢化していく未来が待っています。これを「人口オーナス(重荷)期」と呼び、経済成長のブレーキになり得ると言われています。

実は、インドネシアも2045年頃には高齢化社会(65歳以上人口が14%超)に突入すると予測されています。これは、かつて日本が辿ってきた道でもあります。

インドネシアが今後直面するであろう課題は、私たち日本人にとって既視感のあるものばかりです。

- 社会保障制度の整備: 急増する高齢者を支える年金や医療保険制度は追いつくのか?

- 介護インフラの不足: 介護施設や在宅介護サービスの絶対数が足りない。

- 介護人材の不足: 経済成長に伴い、これまで家族内で担われてきた介護の担い手が減少していく。

伝統的に「親の面倒は子どもが見る」という文化が根強いインドネシアですが、都市化や核家族化が進む中で、その価値観も少しずつ変化しています。社会全体で高齢者をどう支えていくのか、国として大きな岐路に立たされているのです。

「ゴールデン・インドネシア2045」達成への鍵

このような未来を見据え、インドネシア政府は壮大な国家目標「ゴールデン・インドネシア2045」を掲げています。

これは建国100周年にあたる2045年までに、世界第5位の経済大国となり、先進国の仲間入りを果たすというビジョンです。この目標を達成するには、人口ボーナスという最大のチャンスをいかに有効活用し、来るべき高齢化社会に備えるかが極めて重要になります。

私たち駐在員にとって、これは大きなビジネスチャンスを意味します。インドネシアが直面する社会課題、例えばヘルスケア、介護サービス、資産運用、教育といった分野には、今後間違いなく巨大な需要が生まれるでしょう。

まとめ:人口動態を知れば、インドネシアのビジネスと生活がもっと面白くなる

この記事では、インドネシアがなぜこれほど「若い国」なのかを、平均年齢や出生率、平均寿命といったデータから紐解いてきました。

要点を振り返ると、以下のようになります。

- 若さの源泉: 高い出生率が若い人口を増やし、一方で日本ほど長くない平均寿命が、結果として国全体の平均年齢を押し下げています。

- 「若さ」がもたらす光と影: この人口構成が、現在の力強い経済成長を支える「人口ボーナス」という恩恵をもたらす一方、いずれは高齢化という将来的な社会課題に直面することを示唆しています。

こうしたマクロな視点を持つと、あなたが普段インドネシアで目にしている光景が、また違った意味を帯びて見えてくるはずです。

ショッピングモールに溢れる若い家族連れ、活気ある同僚たちのエネルギー、街のいたるところで進む新しい開発プロジェクト。これら一つひとつの光景は、インドネシアが今まさに「人口ボーナス期」の真っ只中にいることの証なのです。

この大きな人口のうねりを理解することは、日々の仕事の中で新たなビジネスチャンスのヒントを見つけたり、この国の将来を予測したりする上で、きっと大きな武器になるでしょう。

変化の真っ只中にあるインドネシア。そのダイナミズムを肌で感じながら、未来が創られていくプロセスに立ち会えることは、何よりもエキサイティングな経験です。

人口動態という大きな地図を手にすることで、あなたのインドネシアでのビジネスと生活は、もっと深く、もっと面白くなるはずです。

※1: Worldometer, Indonesia Population (Live), 2025

※2: Worldometer, Japan Population (Live), 2025

アプリで効率的にインドネシア語を覚えよう!

BINTANGOアプリは、日本語話者向けに特化したインドネシア語単語学習アプリです。

単語帳機能・辞書機能・翻訳機能・質問機能などの機能を備えています。

\ iOS版 BINTANGOのダウンロードはこちらから! /

\ Android版 BINTANGOのダウンロードはこちらから! /

インドネシア語学習 おすすめ書籍・参考書・辞書・問題集

実際、インドネシア語の勉強を始めたいのですが、、

とりあえず独学で勉強する上で、、どの参考者がいいのかなあ……。

今回は、著者自身の経験をふまえ、この質問にお答えさせていただきたいと思います。

インドネシア語学習のおすすめ書籍・参考書・辞書を紹介!

詳しくはこちらの記事で紹介しています。

最後に

最後まで読んでいただきありがとうございました!

こちらのブログでは、インドネシア関連のお役立ち情報をたくさん紹介しています!

ぜひこちらの記事もチェックしてみてください!

ジョグジャランジャランで主に紹介している記事

-

知らないと損するインドネシアのお土産24選 ジャカルタ・ジャワ島

-

インドネシア人に絶対に喜ばれる日本のお土産8選

-

外国人が喜ぶ日本のお菓子21選 定番から変わり種まで【2025年最新版】

-

【サッカー インドネシア代表】 基本情報・最新メンバー・注目選手

-

インドネシア語って簡単?効率的なインドネシア語のおすすめ勉強法

-

【インドネシア】食べなきゃ損! おすすめ南国フルーツ13選

-

ジョグジャカルタのおすすめお土産10選!在住者おすすめ!

-

【2025年最新】ジョグジャカルタで絶対にやるべきこと21選!在住者おすすめスポット&体験も紹介

-

【2025年最新】インドネシア旅行 ビザ(e-VOA)申請方法を完全解説!

-

サッカー日本代表 インドネシア戦の視聴方法・配信予定 無料の視聴はある?|アジアカップ グループD第3節

-

バリ島1番人気ビーチクラブ FINNS Beach Club|予約・行き方・注意点

-

知らないと損する!最新版 ジョグジャカルタ 観光マップ